La referenza 7225 costituisce una sintesi raffinatissima e tecnicamente avanzata di un percorso di qualità assoluta avviato da Abraham-Louis Breguet a partire dal 1775, matrice dell’orologeria moderna. La Maison festeggia i suoi 250 anni alzando la frequenza del movimento a 72.000 alternanze/ora e riprendendo il brevetto del pivot magnetico, registrato 15 anni fa. L’arte orologiera della Casa, poi, per il futuro, sarà certificata dal rigorosissimo Punzone di Breguet, sia sotto il profilo tecnico che delle finiture.

La ricerca della precisione assoluta è sempre stato il faro che ha guidato il lavoro di Abraham-Louis Breguet, una sfida che il Maestro di Neuchâtel ha combattuto con armi diverse, dalla crescente efficacia, dettate dal suo genio e dalle sue intuizioni. La presentazione del Classique 7225, il 23 ottobre, è l’occasione per raccontare con il dono della sintesi – in tal senso si potrebbero scrivere dei libri – e in parallelo, esempi luminosi dello straordinario lavoro effettuato da Abraham-Louis contro i limiti della meccanica e quello che, in epoca contemporanea, la Maison sta facendo con mezzi più evoluti e performanti. Peraltro, ricorre quest’anno il 250° anniversario della decisione di Breguet, ancor privo della qualifica di “maestro” orologiaio (chiese una deroga per poter dare seguito), di aprire il suo laboratorio in quai de l’Horloge, a Parigi, all’altezza del n. 39 e, conseguentemente, non si poteva scegliere momento migliore per accendere ancora le luci su di una strategia funzionale per l’allure ed il potente significato del marchio, avviata con lo splendido Classique Souscription lo scorso aprile. Cominciamo, allora, tornando indietro nel tempo, e, precisamente, al 1802, anno in cui Breguet intraprese la produzione di una serie di cinque segnatempo dotati di diversi dispositivi, pensati per favorire una maggiore precisione, tra cui il tourbillon e la trasmissione a fuso e catena. Appartenevano, di fatto, alla categoria dei “garde-temps”: come suggerisce il nome, si trattava di esemplari costruiti appositamente per garantire la massima precisione, da considerare come strumenti scientifici portatili e Breguet li riservava a clienti fortemente interessati al tema della cronometria. Il più noto, in un simile contesto, è, senz’altro, il n. 1176, venduto a San Pietroburgo, il 12 febbraio 1809, al conte Stanislas Potocki, nobile, politico, scrittore, collezionista, appassionato d’arte e mecenate polacco, figura di spicco dell’Illuminismo nel suo Paese e fondatore dell’Università di Varsavia. È il primo Breguet con tourbillon a quattro minuti e solo il terzo orologio con tourbillon mai realizzato dal Maestro: peraltro, disponeva di bilanciere bimetallico a tre bracci e di un sistema a fuso e catena, adattato alla trasmissione di energia dal bariletto allo scappamento in acciaio, denominato “naturale” (ad impulso radiale, con attrito minimo ed assenza di lubrificazione), che permetteva un’erogazione di energia costante durante tutta la carica. L’orologio visualizzava ore e minuti al centro, riserva di carica “a ventaglio” al 6, secondi tradizionali e secondi “da osservazione” (potevano essere arrestati e fatti ripartire, ci torneremo su più tardi). Il conte Potocki pagò per il n. 1176 una cifra enorme, per l’epoca, ossia 4.600 franchi e, oggi, è possibile ammirarlo presso il Museo Breguet a Parigi, che lo ha acquistato in asta da Christie’s, nel 2014, spendendo ben 821.000 franchi svizzeri.

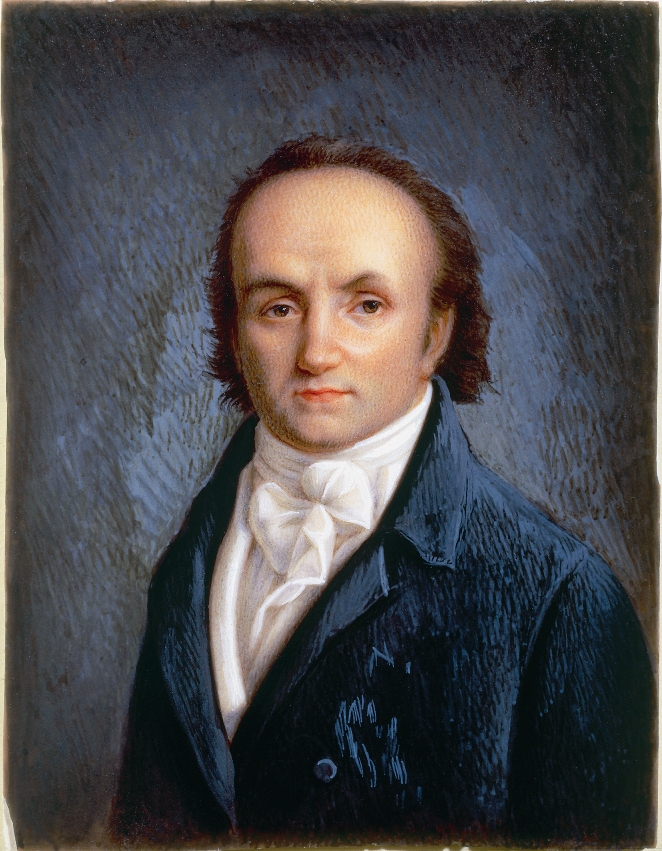

Abraham-Louis Breguet (1747 – 1823), aprì il suo laboratorio a Parigi, in Quai de l’Horloge, nel 1775, anche se privo della qualifica di “Maestro” orologiaio. Motivo per cui chiese una deroga. Quest’anno la Maison Breguet festeggia i suoi 250 anni.

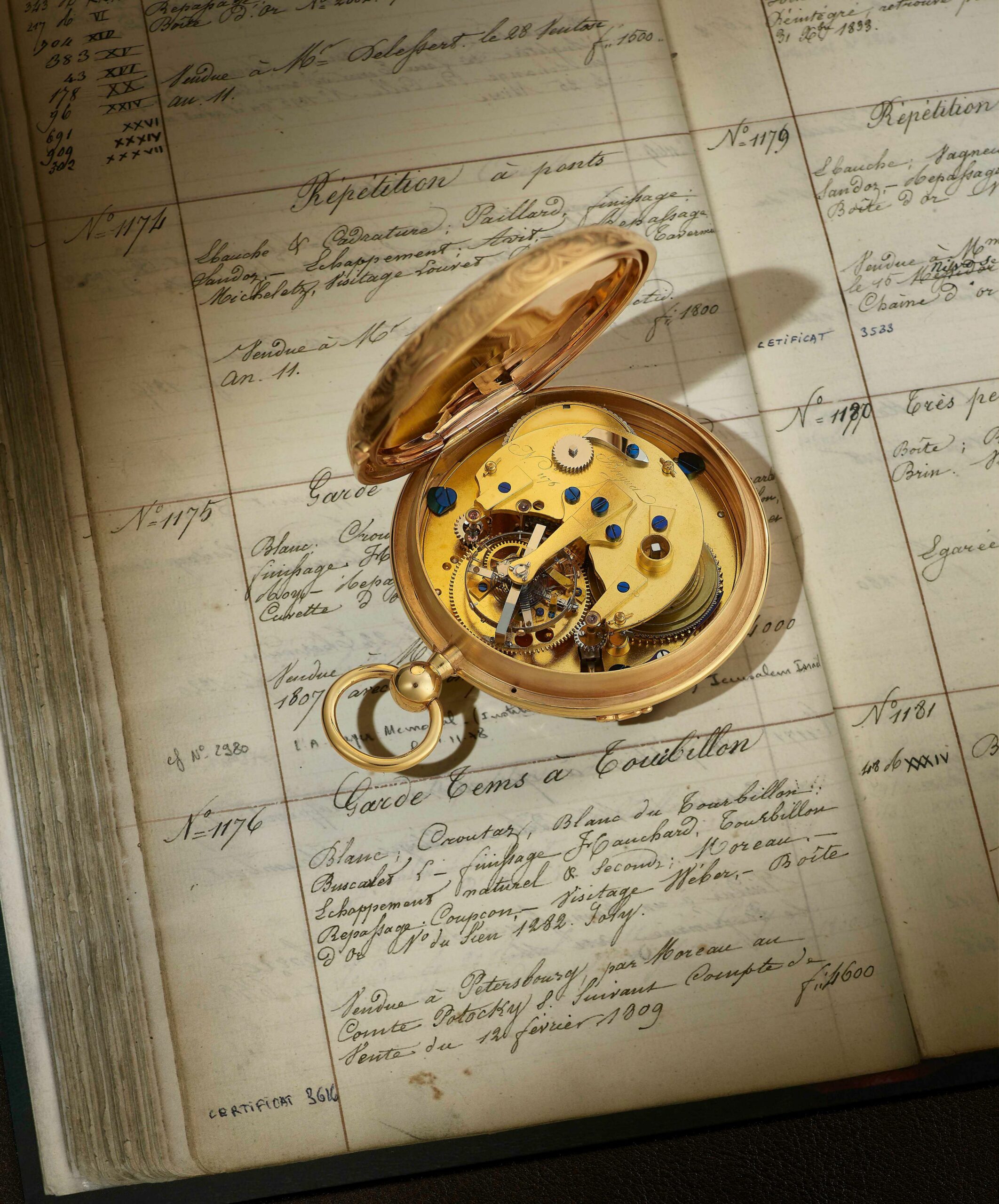

Garde-Temps, Tourbillon a quattro minuti, n. 1176. Cassa in oro da 64 mm di diametro, con fondo inciso con lo stemma della famiglia Potocki. Quadrante in oro lavorato guilloché, lancette “à pomme évidée” in acciaio azzurrato; indicazioni su fondo flinqué: ore al centro, minuti periferici, secondi correnti al 10, secondi d’osservazione al 2, riserva di carica al 6. Inizio fabbricazione: 05/07/1802. Venduto al conte Stanislas Potocki il 12 febbraio 1809 per 4.600 franchi.

Movimento del Garde-Temps, Tourbillon a quattro minuti, n. 1176. Si nota, sotto al ponte centrale. la trasmissione a fuso e catena, funzionale a fornire al regolatore, lungo tutta la riserva di carica (35 ore), una forza costante. Bilanciere, all’interno della gabbia a 4 minuti, a tre bracci e con viti di compensazione; scappamento “naturale” in acciaio. Riserva di carica di 35 ore.

Le altre quattro varianti di questo segnatempo furono tutte vendute a clienti prestigiosi e per la precisione, una si trova ancora nel Museo d’Arte Islamica di Gerusalemme, accanto al famoso Marie Antoniette, ref. 160, una è in mani private, la terza era di proprietà di un principe ottomano – n. 1188, venduto originariamente, il 1° agosto 1808 a Don Antonio di Borbone per 3.600 franchi e, dopo la sua morte, per l’appunto, acquistato da un collezionista turco che, nel 1841, lo affidò a Breguet per revisionarlo e modificare il quadrante in smalto, inserendo cifre turche -, mentre l’ultimo, il n. 1297, sempre con tourbillon a quattro minuti prevedeva, a differenza della ref. 1176, uno scappamento Robin a impulso diretto e un termometro, al 12. Questo esemplare venne acquisito da Re Giorgio III d’Inghilterra (1738-1820) e consegnato da Louis Recordon, agente di Breguet a Londra: egli lo ricevette il 29 giugno 1808 ed il compenso pattuito fu di 4.800 franchi; considerando la data, probabilmente, fu il primo tourbillon ufficialmente venduto da Breguet. Giorgio III era un grande appassionato di orologeria, tanto che fu lui ad intercedere per conto di John Harrison presso il Board of Longitude, costringendolo a pagargli il Longitude Prize: dati i non buoni rapporti tra l’Inghilterra e la Francia di Napoleone, il n. 1297 fu l’unico tourbillon a quattro minuti di Breguet a presentare un quadrante in lingua inglese e la firma del Maestro compare solo sulla gabbia del tourbillon, così da non far sembrare l’orologio vistosamente francese. Ultima notazione, il 1297 non fu pagato interamente alla consegna e le ultime 700 sterline vennero saldate solo nel 1813 (è stato battuto da Sotheby’s nel 2020 per 1,6 milioni di sterline). Tornando sul contesto tecnico-estetico, in riferimento al giro completo del tourbillon non in un minuto ma in quattro (talune varianti anche in sei minuti) e al fatto che la frequenza fosse stata aumentata fino a 21.600 alternanze/ora, molto elevata per i segnatempo dell’epoca, George Daniels osserva, nel suo celeberrimo testo “L’arte di Breguet”: “Quanto più velocemente vibra il bilanciere, tanto minore è la probabilità che l’orologio si muova alla stessa velocità di oscillazione del bilanciere stesso e, di conseguenza, la marcia sarà più stabile. Questo è un netto vantaggio in linea di principio, ma è necessaria una molla di carica più resistente e, per evitare questo intervento, Breguet rallentò la rotazione della gabbia da un minuto a quattro minuti. In questo modo, l’accelerazione viene proporzionalmente ridotta e la potenza in eccesso disponibile è utilizzata per mantenere l’ampiezza delle vibrazioni aumentate”. Questo a sottolineare come, in quel periodo, per incidere sulla precisione, l’ipotesi d’incrementare la frequenza di oscillazione del bilanciere e recuperare le anomalie di marcia, fosse un terreno decisamente insidioso. Come si evince da quanto sopra indicato, il grande orologiaio condusse numerosi esperimenti, che spaziavano da parametri puramente meccanici – velocità di rotazione, frequenza, tipi di scappamento – ad aspetti più trasversali, legati ai materiali o agli oli impiegati, ottenendo indicazioni e risultati che, oggi, sono preziosissimi per la migliore regolazione dei segnatempo da polso. Riguardo, per l’appunto, l’alta frequenza, al di là di oggettive difficoltà nel contrastare la riduzione dell’autonomia, dovute alle possibilità tecniche d’inizio ‘800, andava considerato che l’orologio da tasca, sempre nella stessa posizione, non richiedeva di operare su frequenze troppo elevate.

Garde-Temps, Tourbillon a quattro minuti, n. 1188, con scappamento “naturale” in acciaio. Cassa in oro da 65 mm di diametro, con fondo inciso soleil. Quadrante in smalto bianco con cifre turche (originariamente in oro guilloché), lancette “à pomme évidée” in acciaio brunito; indicazioni: ore al centro, minuti periferici, secondi correnti al 10, secondi d’osservazione al 2, riserva di carica al 6. Inizio fabbricazione: 24/08/1802. Venduto al Principe Antonio di Borbone il 1 agosto 1808 per 3.600 franchi; acquistato da un collezionista turco nel 1841.

Sono veramente poche le Case che, evidentemente sull’orologio da polso, hanno sposato il mantra dell’alta frequenza, cosa che impone, tutt’oggi, accorgimenti d’alto livello per controllare ed aumentare la riserva di carica, ridurre i “consumi”, utilizzare la migliore lubrificazione ed evitare l’incremento dell’usura dei componenti del treno del tempo. Breguet ha esordito su di un territorio simile solo nel 2008. In questa direzione, la manifattura, ha presentato alla Fiera di Basilea, nel 2012, il Classique Chronometrie 7727, operativo a 10 Hz, ossia a 72.000 alternanze/ora, a cui ha abbinato il pivot magnetico, brevettato il 7 novembre 2010, sfidando sul loro stesso terreno, le insidie del magnetismo. Il 7727 è una sintesi contemporanea di molte delle intuizioni sviluppate, inventate e migliorate da Abraham-Louis Breguet, assolutamente fedele allo spirito d’innovazione e ai codici di design del fondatore. Infatti, all’interno di una cassa ed un quadrante squisitamente Classique, con anse rettilinee, carrure cannelé e quadrante in oro dalle sofisticate finiture in stile Breguet – Côtes de Genève centrali, Clous de Paris per il quadrante dei secondi al 12, soleil per il piccolo contatore dei secondi da osservazione all’1, “chevron” per la riserva di carica al 5, satinatura circolare per la fascia degl’indici a numeri romani e, infine, “grain d’orge” per il bordo esterno del quadrante -, con tanto di firma segreta, troviamo una tecnologia ultramoderna, finalizzata, dal nome del modello, alla “cronometria”, ossia all’accurata indicazione del tempo. Invece che su componenti e processi di lavorazione, sistemi a forza costante, regolazione ultra-fine sullo scappamento o materiali d’avanguardia, Breguet ha scelto di operare sull’aumento di frequenza e, come detto, sfruttando il magnetismo. Per quanto riguarda il primo aspetto, considerando che il miglior compromesso tra precisione e sollecitazione delle parti mobili sembra essere costituito dalle 28.800 alternanze/ora, con poche escursioni sulle 36.000 alternanze/ora, avendo optato per i 10 Hz (nel 2010, la Maison aveva impiegato una simile frequenza nel Type XXII), dove la maggiore precisione e la migliore capacità di compensare gli anisocronismi, si abbinano a crescenti stress delle componenti, incremento degli attriti e minore affidabilità, Breguet ha dovuto necessariamente “rivolgersi” al silicio, materiale noto per le sue proprietà antimagnetiche, più leggero della maggior parte dei metalli e autolubrificante: offre garanzie di eccellente funzionamento quando la velocità del regolatore aumenta in modo sostanziale. Dunque, il calibro manuale di manifattura 574DR, ospita àncora (con palette in rubino), ruota di scappamento e doppia spirale in silicio (Breguet ha introdotto il silicio sui propri calibri nel 2006): questa prevede un doppio pitone con bracci di fissaggio a binario ad ampiezza progressiva, studiato per favorire la stabilità del bilanciere. Venendo ora al magnetismo – per la precisione, Breguet ha adottato, per la prima volta, i principi del magnetismo, per regolare la suoneria dello svegliarino Réveil Musical, nel 2011 -, per opporsi alla sua nefasta incidenza, superando l’esigenza di “gabbie” in ferro dolce ed accompagnando il contrasto con il summenzionato silicio, Breguet ha deciso di utilizzarlo in senso costruttivo.

Classique 7225, in oro Breguet da 41 mm (10,7 mm di spessore), vetro zaffiro sferico con doppio trattamento antiriflesso, corona sottile e zigrinata, carrure trattata guilloché con motivo “Quai de l’Horloge”, fondello a vista rifinito guilloché “Quai de l’Horloge” e con l’incisione “Breguet 250”. Impermeabilità fino a 3 atmosfere. Quadrante in oro Breguet rifinito guilloché “Quai de l’Horologe”, indici orari a numeri romani azzurrati, minuteria periferica azzurrata, lancette Breguet in oro azzurrato alla fiamma; indicazioni, tutte con fondo guilloché flinqué: ore al centro, minuti periferici, secondi d’osservazione al 2, secondi continui al 10, riserva di carica al 6. Movimento manuale di manifattura, calibro 74SC, 60 ore di riserva di carica, Punzone di Breguet. Cinturino in alligatore a squame grandi di colore blu navy, fibbia ad ardiglione in oro Breguet, personalizzata con la “B” di Breguet. Prezzo: 89.200 euro

Calibro manuale di manifattura 74SC, da 16’’’ (diametro di 35 mm), spessore di 5,5 mm: 361 parti, 54 rubini, 15 viti in acciaio azzurrato, bilanciere a regolazione inerziale – antiurto Parechute e doppia spirale in silicio – con pivot magnetici sull’asse di rotazione, 72.000 alternanze/ora, àncora in silicio con palette in rubino, ruota di scappamento in silicio, due bariletti e riserva di carica di 60 ore. Ponti in oro Breguet incisi a riprodurre una vista della vallata in cui ha sede la manifattura Breguet. Punzone Breguet.

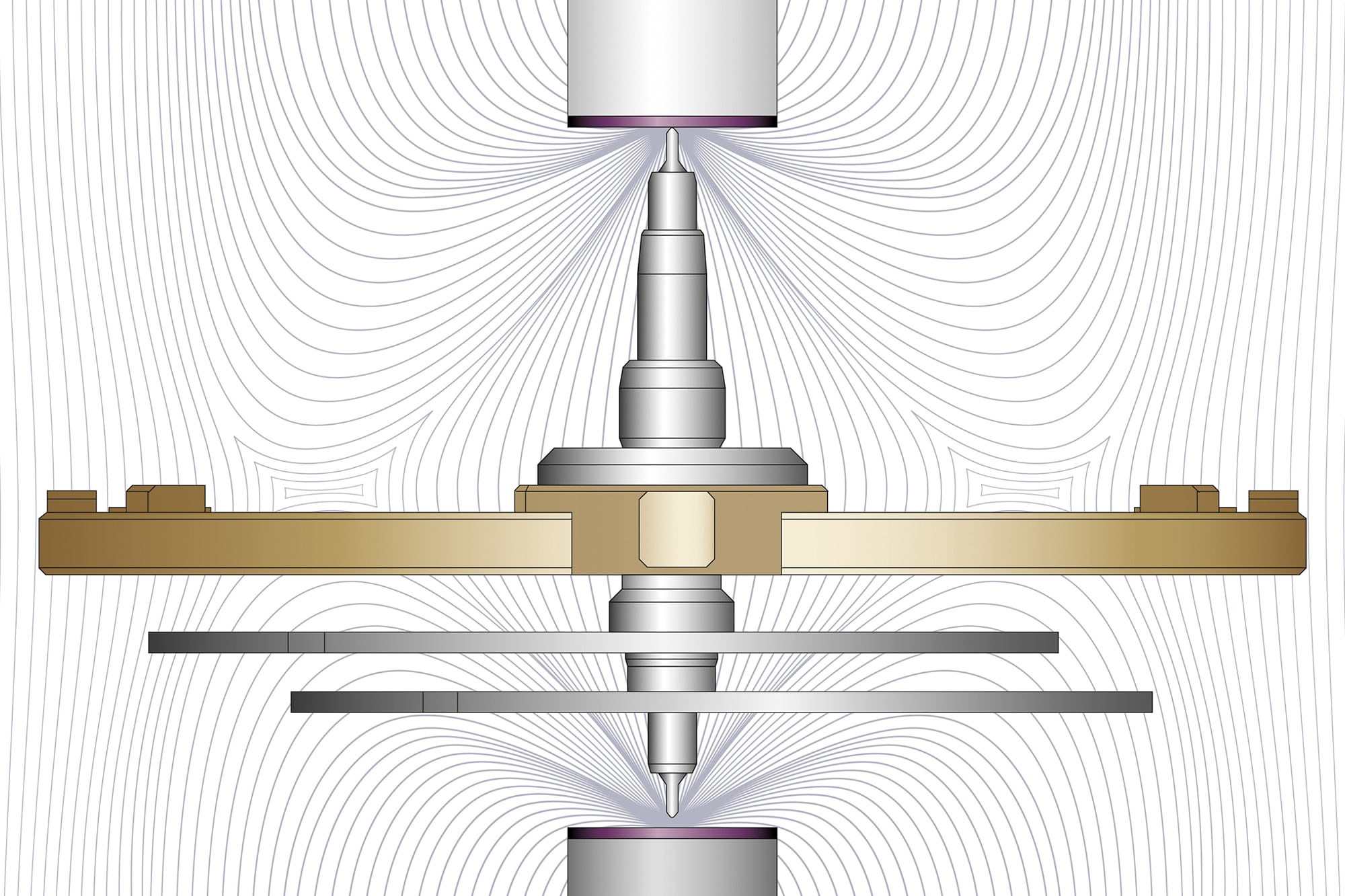

Nel calibro 574DR, infatti, la Casa ha dotato l’asse del bilanciere di “perni magnetici”. Facendo un passo indietro, in un orologio tradizionale, il bilanciere è mantenuto in posizione da un asse verticale, noto come “asse del bilanciere”. È posizionato tra due rubini lubrificati, chiamati rubini di chiusura (il più delle volte dotati di un ammortizzatore), per ridurre l’attrito, anche se il contatto meccanico, comunque, lo mantiene incidente. Breguet, quindi, ha studiato l’inserimento di due micro-magneti, uno su ciascuna estremità dell’asse del bilanciere, con l’obiettivo di mantenere stabile il pivot, in virtù del campo magnetico generato tra i suddetti due magneti e liberandone il movimento dagli effetti della gravità: l’organo regolatore rimane sospeso per gravità magnetica, anche se l’asse del bilanciere non è completamente privo di collegamenti meccanici, poiché uno dei due magneti (quello superiore) è, deliberatamente, leggermente più forte dell’altro, il che significa che il pivot e la superficie del contro-perno in rubino, si toccano. Sinteticamente, il bilanciere, in conseguenza di un simile accorgimento, come accennato, oscilla quasi liberamente, a migliorare l’efficienza del movimento, riducendo il consumo di energia. Il secondo effetto dell’adozione dei magneti è l’azione degli stessi, in qualità di “ammortizzatori”: in caso di urto, infatti, il bilanciere viene automaticamente ricentrato dalle forze magnetiche. In termini generali, essendo ridotto al minimo il contatto meccanico, anche gli effetti della gravità sul bilanciere diminuiscono notevolmente – un fil rouge con l’intuizione del tourbillon da parte di Abraham-Louis Breguet -, in particolare, quando l’orologio “lavora” sulle quattro posizioni verticali e il peso dell’asse del bilanciere ruota sul fianco del suo pivot all’interno della pietra di controperno. Nel caso del perno magnetico, è sempre l’estremità dell’asse a ruotare contro una pietra, su di una superficie minima e quasi identica in tutte e sei le posizioni (quattro verticali e due orizzontali), con una drastica riduzione degli attriti: il sistema sviluppato da Breguet, si centra e si corregge da solo. Non c’è, quindi, da stupirsi che il Classique Chronométrie 7727 – disponibile in oro bianco e rosa -, nel 2014, sia stato immediatamente premiato con l’Aiguille d’Or, il premio più importante assegnato dalla qualificata giuria del Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).

Platina sottostante il quadrante, rifinita a Perlage, sulla quale si possono notare i ponti simmetrici relativi ai ruotismi dei piccoli secondi continui e d’osservazione e, al 6, il differenziale che conduce all’asse di rotazione, su arco di cerchio, della sfera della riserva di carica.

Fronte posteriore del calibro manuale 74SC, in cui si notano i due bariletti con ruota “rochet” centrale, i ruotismi della ricarica manuale e l’impattante incisione relativa alla vallata che accoglie la sede di Breguet.

Classique 7225

Ecco, allora, che il nuovo Classique 7225 può essere interpretato come l’ultimo atto – siamo certi che avverranno ulteriori sviluppi – di un percorso avviato nel 250 or sono, passato per il tourbillon a quattro minuti, n. 1176 del 1809 e per il Classique Chronometrie 7727 del 2012, accomunati dall’eccellenza nelle prestazioni cronometriche. Realizzato in oro Breguet (un’inedita lega sviluppata dalla Casa, composta al 75% da oro, arricchito con argento, rame e palladio, dalla tonalità rosata, brillante e assai stabile nel tempo), su cassa da 41 mm (spessore di 10,7 mm) impermeabile fino a 3 atmosfere, prevede anse ottenute in dolce controcurvatura in continuità con la carrure, lunetta bombata dalla larghezza contenuta per consentire la massima apertura del quadrante, vetro zaffiro sferico, fondello integrato da vetro zaffiro antiriflesso e sottile corona zigrinata. Il quadrante, rifinito guilloché a mano, con il motivo “Quai de l’Horloge” (ispirato dalle “curve” dell’Île de la Cité, a Parigi) – ripreso su carrure e fondello -, ripropone fedelmente le indicazioni e la disposizione delle stesse presenti sul citato modello n. 1176: ore centrali, minuti periferici, riserva di carica a ventaglio a ore 6 (35 ore all’epoca, 60 ore oggi) e due piccoli quadranti sussidiari dei secondi, al 2 e al 10, evidentemente, inventati da A.-L. Breguet. Al 2 si trova la lancetta “tradizionale” dei piccoli secondi, che funziona ininterrottamente e continuativamente per tutta la durata della riserva di carica dell’orologio; al 10, invece, ecco la sfera dei piccoli secondi di osservazione, che può essere azzerata tramite il pulsante di forma a ore 8 (ispirato dalla slitta della ripetizione minuti), con il sistema del “retour en vol”, del tutto assimilabile a quello di un cronografo e, dunque, con ripartenza immediata, a differenza del dispositivo utilizzato nel n. 1176. Sempre fedelmente allo stile del Maestro, il quadrante presenta contrasti di finitura con il fondo “Quai de l’Horologe”, con le aree riferite alle indicazioni rifinite centralmente guilloché flinqué (motivo radiale), mentre perifericamente, le superfici riferite alle scale con numerazione azzurrata – a numeri romani per le ore – sono satinate; d’impatto le sfere “à pomme évidée” in oro blu, con quella dei minuti allungata sulla scala della minuteria. Il movimento manuale di manifattura, ovviamente presenta la medesima architettura di base del 574DR impiegato sulla ref. 7727, con le caratteristiche fondanti che abbiamo illustrato, ossia una frequenza di 72.000 alternanze/ora, i pivot magnetici sull’asse del bilanciere, doppia spirale/ancora (con palette in rubino)/ruota di scappamento in silicio, con i ponti assolutamente compatti e fissati da viti azzurrate, a scoprire solo il bilanciere ad inerzia variabile (quattro viti di regolazione sulla corona esterna); sull’asse del bilanciere non manca un moderno adattamento del sistema antiurto “paracadute”, inventato da Abraham-Louis. Per il resto, queste le caratteristiche: 16’’’ (35 mm di diametro), 5,5 mm di spessore, 361 componenti, 54 rubini, doppio bariletto, riserva di carica di 60 ore. Originalissima l’animazione cinematica progettata da Breguet sulla ruota di scappamento ed ispirata dal fenachistoscopio: a 10 Hz, la rotazione della stessa visualizza 20 immagini al secondo, consentendo di osservare alternativamente due iscrizioni – “1775” e “2025” – che passano dall’una all’altra in “morphing” (tecnica di effetti visivi che crea una trasformazione fluida e graduale da un’immagine ad un’altra). Delicato e significativo, poi, il tocco artistico nella finitura dei ponti, un’incisione a mano organica, a riprodurre una vista della vallata in cui ha sede la manifattura Breguet. Per il suo nuovo Classique 7225, la manifattura Breguet certifica uno scarto massimo di +/- 1 secondo al giorno, migliorativo rispetto ai -1/+3 secondi al giorno assicurati dalla ref. 7727.

Bilanciere ad inerzia variabile con quattro viti di regolazione sulla corona esterna, oscillante a 72.000 alternanze/ora. La spirale doppia è in silicio (è illustrata solo una) e prevede un doppio pitone cui si aggancia un braccio “a binario” ad ampiezza progressiva.

Asse del bilanciere con perni magnetici sulle estremità dell’asse di rotazione: il campo magnetico generato permette di mantenere stabile il perno e l’organo regolatore rimane sospeso per gravità magnetica, anche se non del tutto: infatti, il micro-magnete superiore è più forte dell’altro e, quindi, il pivot e la superficie del contro-perno in rubino, si toccano. Il bilanciere, in conseguenza di un simile accorgimento, oscilla quasi liberamente, a migliorare l’efficienza del movimento, riducendo il consumo di energia. Inoltre, i magneti agiscono anche da “ammortizzatori” e, in caso di urto, il bilanciere viene automaticamente ricentrato.

Un risultato cronometrico di livello assoluto, attestante il ruolo che il pivot magnetico ha assunto per l’orologio da polso, comparabile con quello che aveva il tourbillon per le versioni da tasca. Oggi tutte le eccellenze dimostrate da Breguet, sotto il profilo tecnico ed estetico e basate su qualità dei componenti, prestazioni ed etica, sono riassunte ed espresse dal Punzone Breguet, di cui la ref. 7225 si fregia e di cui beneficeranno tutti i segnatempo della Maison. Relativamente all’aspetto estetico, le finiture devono essere effettuate a mano e secondo un rigoroso disciplinare interno, supervisionato da un apposito comitato per il Punzone, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro degli artigiani Breguet. Riguardo l’elemento tecnico, il Punzone è associato a ogni orologio identificato da un numero individuale, rifinito e assemblato, controllato in ogni fase della produzione e certificato al momento del controllo finale. Le performance di ogni orologio sono sistematicamente cronometriche e legate a un livello di impermeabilità specifico per ogni modello: ovviamente, anche l’acustica è soggetta a specifiche estremamente precise, concernenti la suoneria, la ripetizione minuti e l’ allarme. Ogni segnatempo viene classificato, in termini di precisione giornaliera, a seconda che sia “Scientifico” (+/- 1 s) – come la ref. 7225 -, “Civile & Sport” (+/- 2 s) o “Sera & Gioielleria” (-2/+6 s). Breguet ha, inoltre, rafforzato il protocollo di controllo finale concernente la resistenza all’influenza negativa dei campi magnetici: il test è fissato a un minimo di 10 volte lo standard previsto dalla norma NIHS 90-10. Infine, il Punzone Breguet attesta che tutti i componenti dei suoi orologi sono stati fabbricati in Svizzera, secondo i più alti criteri dell’alta orologeria, allo scopo di mantenere e valorizzare il savoir-faire orologiero tradizionale. Il Punzone tiene conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici di tutte le sue attività: tutti i partner e la catena di fornitura della manifattura devono essere allineati ai suoi standard. La Maison s’impegna, poi, ad assicurare che i suoi orologi possano essere riparati a vita. Riassumendo, ogni orologio che reca il Punzone è garanzia di essere stato concepito, sviluppato e prodotto per offrire la migliore rappresentazione dell’arte orologiera Breguet. Avete capito bene, pura arte, contenuta in un astuccio speciale del 250°, numerato individualmente, ispirato alle scatole Breguet in pelle rossa marocchina d’epoca.

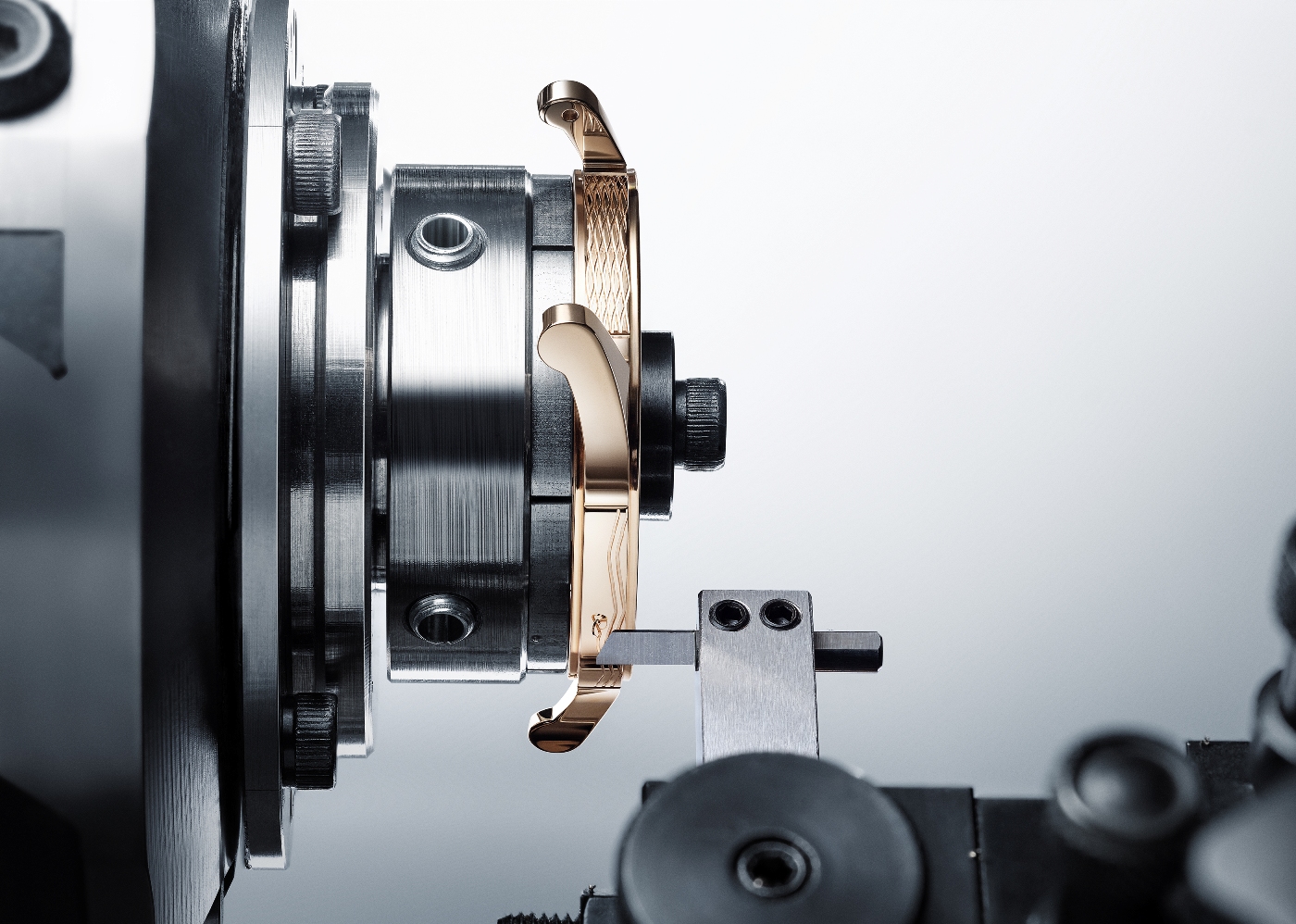

Posa della pietra di controperno superiore sull’asse del bilanciere, ad interagire con il perno magnetico. Una volta adattata, l’assemblaggio verrà completato con il posizionamento del dispositivo antiurto “parechute”.

Incisione sulla carrure in oro Breguet del motivo “Quai de l’Horologe”, mediante una punta metallica dal movimento programmato per il guillochage.

Da circa 25 anni, giornalista specializzato in orologeria, ha lavorato per i più importanti magazine nazionali del settore con ruoli di responsabilità. Freelance, oggi è Watch Editor de Il Giornale e Vice Direttore di Revolution Italia

Nessun commento